金春流シテ方村岡聖美さん

踏みしめる道成寺の石段、その先に −第18回山井綱雄之會『道成寺』

5月28日「第18回山井綱雄之會」で金春流女性能楽師として38年ぶりに『道成寺』を演ずる村岡聖美さん。

村岡さんといえば、並外れて絵が上手なことや、暇を見つけては一人でも乗合船で海に出るほど釣りが好きなことは業界内で有名だが、おっとりとした雰囲気とは裏腹に、思い込んだら一直線に物事を極めようとする凝り性がその所以であろう。

その村岡さんが、難度の高い奥義が満載の大曲『道成寺』に挑む。高い理想を持つ人だけにその苦労も大きいはずだ。

大舞台を一ヶ月後に控えた村岡さんは、普段とは違う緊張感を纏っていた。

1983年生まれ。群馬県前橋市出身。國學院大學文学部日本文学科卒。80世金春安明,山井綱雄に師事。平成14年,山井綱雄師に入門。平成17年、能「羽衣」にて初シテ。平成22年,能楽協会入会。現在までに「乱」「石橋」を披く。

好奇心から始まった能楽師人生

能に興味を持ったきっかけは?

村岡古典が大好きだった高校時代、『風姿花伝』を読んで、能に興味を持ったのが始まりです。所属していた文芸部では、能をテーマに小説を書いたり、装束の絵を描いたりしていました。でも当時、群馬では能の公演はほどんどなく、実際に舞台を観たことはありませんでした。テレビで初めて能を観たのですが、『鉢木』でしたので、シテが直面だったり、動きも少なかったりで、抱いていたイメージとはかなり違うなという印象でした。

大学のサークルでは能のサークルに。

村岡はい。國學院大學の日本文学科に入学して、いくつか能のサークルがあって勧誘されたのですが、山井(綱雄)先生のお話が面白くて金春会に入りました。能は自分ができるものではないと思っていたので、「お稽古できるの?」というのが驚きでした。私のあまりの食いつきように勧誘した方もドン引きで(笑)。山井先生との間では、今でも笑い話です。そんな学生なかなかいませんよね。

その時、この先プロになると思いましたか?

村岡大学の4年間は能のお稽古に夢中だったのですが、プロになるなんて意識はまったくありませんでした。そんな選択肢があるなんて思いもしなかったので。卒業後は普通に就職しましたが、直後に父の病気が悪化したこともあって、すぐ仕事を離れることになりました。その後父が亡くなり、これからどうしようかなと思っていた時に、また能のお稽古がしたくなって山井先生の稽古場を訪ねました。プロになることを意識したのは、サークルの一年先輩だった方が、プロになるという話を聞いた時。「なりたいなんて言っていいの?私もなっていいの?」って。それで思い切って山井先生に相談したら、また目を真ん丸にして驚かれてましたね。「厳しい世界だから、生半可な気持ちではやっていけないよ」と言われました。「その覚悟はあるのか?」と。

能楽師一本でやっていけるという手応えはあったのですか?

村岡いえいえ。能楽師になって約15年ですが、未だにありませんよ(笑)。コロナ禍も経験し、能楽師として生きていくのは本当に大変だと実感していますが、今まで辞めたいと思ったことは一度もありません。今回、道成寺を披かせていただくのはやはり一つの区切りになりますし、今までとは意識を変えてやっていかなければと思っています。

秘められた『道成寺』への険しき道

金春流の女性能楽師としては38年ぶりとのことですが…

村岡50年ほど前、七十九世宗家の金春信高先生が「女性能楽師を育てたい」と尽力され、富山禮子先生をはじめ金春流の女性能楽師が活躍した時代がありました。その先生方は道成寺を披かれましたが、後に続く方が中々いらっしゃらなかった。それからかなり時間が空いて、私たちの世代でまた女性能楽師が増え、女性の『道成寺』を、という気運も高まってきていました。そうは言っても『道成寺』は特別な曲ですし、普段の例会ではできませんから上演の機会も限られます。余りにも時間が空いていることもあり、皆どうしたらよいのか分からない状態でした。そんな中、山井先生が「自分の会で披かせたい」と仰ってくださって。八十一世金春憲和宗家と先代・八十世金春安明先生にもお許しをいただいて、機会を頂戴することができました。

『道成寺』のお稽古はいかがですか?

村岡『道成寺』は、お稽古も他の能楽師に見せない秘曲ですから、決まってから型付けをお借りして書き写していきます。初めてお稽古をつけていただいたのが昨年の秋でしたが、『道成寺』は幕を切るところからすべてが「習い」で、一つ一つ厳しく型が決められているので半年経った今でも悪戦苦闘しています。何度も観てはいましたが、いざ自分でやるとこれほどできないものかと最初は思いましたね。体力も必要でこれを2時間もやるのかと考えたら絶望しかけました(笑)。そこから、筋トレやジョギング、縄跳びを始めて体を鍛え直しました。能楽師は体力勝負なんだと改めて思いますね。

特に大変なのは?

村岡やる側からするとすべてが大変なのですが、やはり「乱拍子」から「急の舞」への緩急の激しい場面が最大の見せ場でしょうね。「乱拍子」は小鼓方の先生と互いに呼吸を合わせていくのですが、私からは見えないので呼吸のリズムや間合いを読まなくてはなりません。今回お願いする鵜澤洋太郎先生は、相当な経験を積まれているので、私が洋太郎先生に喰らいついていくような気持ちでできたらと思っています。「急の舞」ではガラッと空気が変わります。長い間じっとしていて、急に全速力で動くのは体への負担も大きいです。しかも着流しの狭い歩幅で激しく動きながら、ブレずに舞わなければならないのは難しいですね。

身命を賭して挑む一発勝負の鐘入り

『道成寺』と言えば、鐘入りに注目が集まります。「斜入」は女性初、特に難易度が高いとか…

村岡はい、金春流では通常は鐘の真下から飛ぶのですが、今回は鐘の外から飛び込む「斜入」に挑戦します。鐘の外から飛ぶのでリスクは高いですし、正直、ちゃんと跳べるか不安はあります。本番まで、鐘を使ったお稽古はできないんですよ。

えっ!ぶっつけ本番なんですか?

村岡そうなりますね。申し合わせを一回やりますが、その時も鐘だけ落として、私は外で跳ぶタイミングを測ります。『道成寺』の鐘も、これから作るのですが。

鐘は毎回新しいのを作るんですか?

村岡はい。竹の骨組みは能楽堂にあるんですが、引き廻しという絹の幕をみんなで縫って作り上げていきます。まさに「一針入魂」という感じです。鐘の中の仕込みは門外不出ですので、ある程度外側ができたらシテが一人で中に入って作ることになります。

道成寺(和歌山県日高郡)にも行かれたそうですね。

村岡今年の2月に『道成寺』ゆかりの地を巡ってきました。能の『道成寺』のお話は後日談で、二代目の鐘を再興する時の話なんです。まずその二代目の鐘が安置されている京都の妙満寺に行き、翌日大阪から特急に乗って道成寺へ。本番に向けてご祈祷をしていただきました。道成寺の石段を登る時にはグッと来るものがありました。「乱拍子」の足の動きは道成寺の石段を登る動作を表していると言われているので、一段一段踏みしめるように登りました。石段の先に本堂が見えてきた時は「これが道成寺か…」と感動しましたね。

道成寺の石段(村岡さん撮影)

道成寺の石段(村岡さん撮影)本番に向けての意気込みを聞かせてください。

村岡本番が近づくにつれて日に日に緊張感が高まってきています。『道成寺』の「乱拍子」は金春流に元々伝わったものとされていて、流儀にとっても大変大事にしてきた曲ですから、精一杯勤めたいと思います。そして、無事に終わったら道成寺にお礼参りに行って、その時は少し羽根を伸ばして楽しんできたいですね(笑)。

(終)

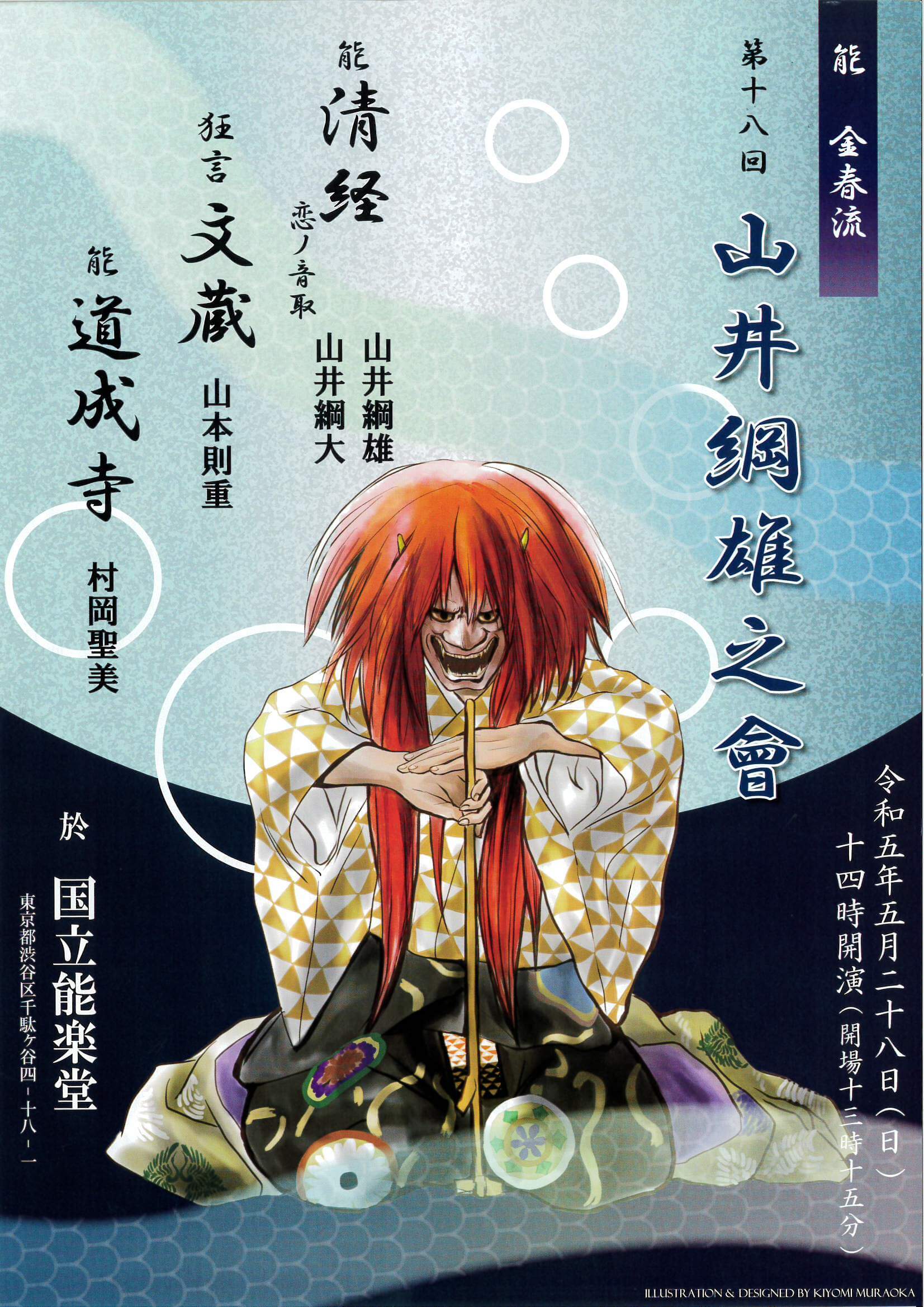

【第十八回 山井綱雄之會】

公演日:2023年5月28日(日)

会場:国立能楽堂

時間:14:00開演(13:15開場)

『道成寺』のほか、村岡さんの師である山井綱雄さんが長男綱大さんと共演する『清経 恋ノ音取』にも注目したい。

公演チラシのイラストとデザインは村岡さんによるもの。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。